函館&下北ツァーの番外編です。

秋田のばばアイスは有名ですが、下北で見つけたババきびです。恐山に向かうバスターミナル前で、何やら売ってるばばさんを発見!物珍しさも手伝って聞いてみると、とうきび5〜6本並べて売っていた。 これも人助けと思って1本買うことに…200円なり、いろいろくっちゃべること10分、下北の情報を仕入れてきました。きびはバス車中で食べましたが、これが甘くて「まいう〜」ババきびサイコー♪ 帰りがけ昼過ぎに通りかかったから、もういなかったから5〜6本売ると店じまいするのでしょうか?なんとも欲のないことで、心がほのぼのとして旅の帰路に着きました。5日間ほどつまらないツァー日記にお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 |

奇しくも平浩二の歌謡曲とホリーズが同名曲「バスストップ」、どちらもジャンルは違えども大好きな曲でした。平浩二の歌謡曲は、甘く切ないハイトーンで私には絶対歌えない曲です。歌詞はあきらかに「演歌」のそれだが、そう思わせない不思議な曲でもある。

♪バスを〜待つ間に〜 涙を拭くわ 知ってる 誰かに見られたら あなたが 傷つく〜♪ この歌をうまく歌える知り合いがいましたが、歌い終わった後義理拍手ではなく、スタンディングオペレーションしてしまいました。ゲスな話だが、スナックでこの曲をこなせたら相当うけること間違いない!私には「羨望の曲」だ。 この曲を聴いて改めて思ったのですが、この歌は女心を唄っているのですが、関西の漫才師のセリフではありませんが「こんな女おらんやろ。」です。 もう一方ホリーズの「バス・ストップ」ですが、昔イントロ・クイズっていう番組ありましたが、この曲はイントロですぐこれだ!とわかる感じで、メロディもアレンジもシンプルで覚えやすくポップスの古典でした。 ホリーズは1960年代から1970年代にかけて,イギリスで17曲,アメリカで6曲ものTop10ヒットを放っているのですが,日本ではこの「バス・ストップ」が一番人気でした。フォーク・ロック風のアコースティック・サウンドにマイナー調の胸キュンで甘酸っぱいメロディーと日本人の琴線に触れまくるサウンドですから,それも当然でしょう。 ホリーズの「バスストップ」は最近ついぞ,聞かないが,確かミリオンヒットなったハーモニアスなメロディーは,しっかりおぼえている(ハーマンズ・ハーミッツ,アニマルズ,シャドーズ,ピーターとゴードン等とともに60年代のリバプールサウンズを彩った筈です、確か。)。 |

「秋田名物八森ハタハタ、男鹿で男鹿ブリコ」と秋田音頭にも謡われたハタハタを、本場秋田で食して参りました。山形では小ぶりなやつをしょっつる鍋でよく食べますが、焼き物では初体験、ぶりこの食感がグッドでした。ハタハタの由来をインターネットで調べたところ、秋田では年貢の変わりにしたほど、昔から食卓になじみの深い魚で、冬の雷が鳴る頃にハタハタが沿岸に集まるので、別名「カミナリウオ」とも呼ばれているそうです。

かつては、豊漁が毎年続き、捕れ過ぎで価格が暴落、「箱代にもならない」と言われるほど大漁貧乏が続いた時期もあったようですが、乱獲などがたたって激減、大衆魚から高級魚になってしまったそうです。15年ほど前から「育てる漁業」に転換した努力が実り、また漁獲量が増えてきたのは喜ばしいことです。 |

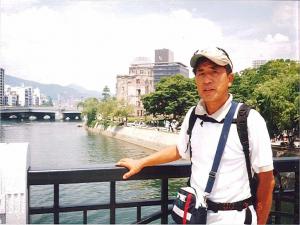

今年もまた暑い夏がやってきました。8月6日は、広島に原爆が投下された日です。今年で被爆61年を迎えるヒロシマ…忘れもしません6年前の夏、広島に行った時の画像です。

ジリジリとセミの大合唱が耳元に迫ってくるなか、平和記念公園の周辺では、慰霊・平和祈念にたくさんの人々が訪れ、深い祈りに包まれていました。 背景は元安川と原爆ドーム周辺ですが、被爆当時何十万人もの市民が「熱い、痛い、水が欲しい…」といって川に飛び込んだそうです。そのありさまを原爆資料館で見学しましたが、まさに地獄絵そのものでした。 そのショックを引きずりながら、夜もその周辺を散策しましたが、原爆ドームでは、市民の手によって作られた無数の蝋燭を並べて平和祈念するピースキャンドルが行われ、すぐ目の前の元安川では、犠牲者の霊を慰める灯籠流しが夜遅くまで続き、幻想的な灯籠見ながら冥福を祈ったものです。 戦争(被爆)体験の風化が叫ばれて久しいですが、8月という空間は色あせることなくとても重いです。日本に生まれた国民として、一度は現地を訪れ、平和の尊さをかみしめるのもいい機会じゃないでしょうか、素朴にそう思います。 |

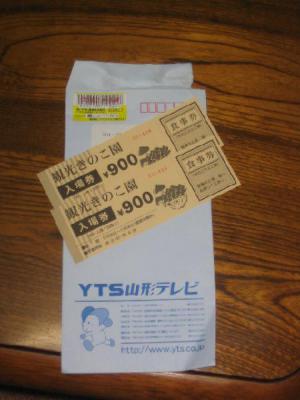

婆薔薇さんに感化されたわけでありませんが、最近ネット懸賞にハマっています。映画の招待券に続いて沢田研二コンサートのペアチケットが当たりました、さくらんぼTVさんの懸賞です。チケット料金が6,000円ですから12,000円相当です。

映画招待券→コンサートチケット→宝くじとつなげていきたいですね。 ところで沢田研二といえば、ジュリーの愛称で国民的アイドル、40年前は今のSMAPをしのぐ元祖王子様ですよ。ジュリーも団塊世代で、どのようにシブく変わってきたのか?コンサートテーマが「生きたら幸せ」ですから同世代としてこれからの価値観の共有楽しみです。 でも会場は元ギャルに占領され、おやじには肩身せまいだろうな。 |

|

月曜日は、脳へ送られる酸素が少ないらしくネタが思いつきません。究極の手抜きネタで、ネットで拾った笑える話2題を…。

ある日、ある街通りを歩いていると、 『オレがやらなきゃだれがやる』という会社の看板の文字が取れかけており、 『オレがやらなきゃだれかやる』という看板になっていた。 この会社の将来は・・・ 『出しますパチンコ』というパチンコ屋の看板のネオンが切れており、 『出しますチンコ』になっていた。 チンコは出したらまずいだろ・・・ |

copyright/osamu

この映画はあの名曲「イムジン河」をモチーフに、1968年、京都を舞台に在日コリアンと日本人高校生のケンカと恋を描いたもので、グループサウンズ「オックス」のコンサートから始まり、失神シーンや左翼による大学紛争など、当時の社会現象を織り交ぜています。

あのフォークグループ「ザ・フォーク・クルセダーズ」の大学時代の元祖メンバーでエッセイスト松山猛さんの体験を映画化したものと思って観たらがっかりしますが、テーマはしっかりと受け継がれています。

なぜ、過去の朝鮮半島に侵略した日本人と同じことをアメリカやソ連、中国などの大国が繰り返しているのか、さらにはそれによる悲劇がいまだに各国の小国で続いていること、「分断」や「差別」はイデオロギーや人種、天皇制の中でいまだに脈々と生き、国家と個人を信用させていることなどをえぐっています。

「バッチギ」とはハングル語で「頭突き」というそうです。「突き破る」という意味だそうです。

喧嘩シーンがふんだんに出てきますが、それはエンターティナーとしてのサービスと若者たちの有り余るエネルギーを強調するための場面かもしれません。 平和ボケに渇を入れるための映画として、団塊の世代の人だけではなく若者に観てもらいたい映画のひとつです。