土佐の高知のお座敷芸の『べく杯』4年前高知へ行ったとき懇親会で遊ばせてもらいました。

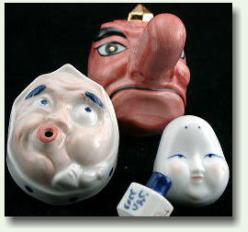

べく杯とは底がとがっていたり、底に穴があいていたりして下に置けない盃の事で、注がれたら必ず飲み干さなければなりません。今でいうイッキ飲みですな。 遊び方のルールは、特製のコマを順番に回し、止まった時にコマの枝の部分が指している方向に座っている人が、絵の杯をとって酒を注いでもらい飲み干していくものです。 使用するべく杯は、おかめ・ひょっとこ・天狗などいろいろあって、ひょっとこは口のところに穴が開いているため指で穴を塞がないと酒が漏れてしまい、飲み干さない限り下に置けません。天狗は見ての通り長い鼻のため下に置けないし、鼻の部分まで酒が入りますので杯の中では酒が一番入ります。 コマを回すとき、手拍子に合わせてコマを回し歌を歌いながらコマの絵柄が出るのを楽しむのが本当の遊び方のようです。歌詞は「ベロベロの神様は 正直の神様よ おささ(お酒)の方へと おもむきゃれ エェ おもむきゃれ」と。よく同じ人にコマが当たるのが不思議。お酒がなくなるか、誰がダウンするまで繰り返しコマを回して遊ぶそうですが、今は宴会の盛り上げツールとしてるとか…。酒飲み日本一県、高知ならではのお遊びの紹介でした、じゃんじゃん。 |

12月の声とともに、冷え込んできました。冷えた体を温めるには何といっても鍋物ですが、ふろふき大根も温まりますねえ。一年で一番大根の美味しい季節じゃないでしょうか。今年の市民農園の最後の収穫として、大根を掘ってきましたが、不恰好でもこれが美味しいんです。

昨夜は、ふっくら柔らかなふろふき大根でした。ところで「ふろふき」の語源について最近まで知りませんでしたが、ネットで調べましたら文字どうり“風呂”から来ていて、熱風呂と、あまりの熱さにふうふうと息を吹きかけて食べるこの料理と状況が似ているからではないか…と書いてありました。 “ふろふき”は、材料が大根と味噌だけのシンプル料理だけに細やかなの心づかいが必要となるとか。先づ肌理の細かい大根が良く、更に器にも気を配りたいですねえ。中味が冷えないように、ふと器に手が触れた時に温かさが感じられる様に、必ず盛り込む寸前に器を温めてあればサイコーですが、そこまでの要求は今の力関係でムリです、あちゃー。フツウはみそだれですが、ごまだれもかけて見ましたが、みそとゴマが入り混じってビミョーな味覚でした。 |

昼休みは健康づくりも兼ねてウォーキングを常としていますが、先日土手際に春一番ふきのとうが土の中から顔を出しているのを発見しました。東北の長かった冬もやっと終わりを迎えようとしているのを目の当たりに実感。

ふきのとうはフキの花茎で、食用には小さなつぼみが好まれます。香りが強いため、人によって好き嫌いがありますが、この香気を生かした食卓は、春を食感させてくれます。レシピとしては、汁ものに天ぷらがポピュラーですが、ワタクシ的にはふきのとう味噌が一番かな。昨日、そのふきのとう味噌をおすそ分けでいただきました。 豆腐やコンニャクを温めて、それに塗ったり、生麩を両面カリッとなるまで焼いてそれに塗って食べ方もあるそうですが、温かごはんにかけると美味しくて何杯も進みサイコーです。来週あたり、てんぷら具材に取りに行こうかと…何しろただですからね(笑)。 |

copyright/osamu

年内に発生するふきのとうを「冬季花蕾」と呼び、初冬のきのこ採りと同時期に採取するそうです。春のふきのとうと違い、フキ本体に一個しか出ないそうで、貴重なふきのとうです。色は、外皮の色は赤紫色状を呈し、表面を剥きますと、通常のふきのとうと変わりないそうです。

さっそく昨晩、天ぷらでいただきましたが、味はそのまんまでした。