|

「男はつらいよ」のビデオを久しぶりに観た。ストーリーは毎回同じで、慌て者で寂しがり屋の寅さんと、おいちゃん、おばちゃん、そして妹のさくらが繰り広げる下町人情劇だ。寅さんの映画には多くの名場面がありますが、なかでも、寅さんとおいちゃんが喧嘩するシーンは印象的でした。寅さんの言動に怒ったおいちゃんは、『お前みたいな奴は甥でもなんでもない!出て行け』と怒鳴ってしまう。すると寅さんは、「ああそうかい、それを言っちゃおしまいよ!」と、なんともいえない表情でおいちゃんを睨み付ける。

寅さんは、おいちゃんたちとの絆を「絶対的」なものだと信じている。おいちゃんとの喧嘩は“家族であることの証”なのである。ところが、その証しであるおいちゃんの口から、「お前なんか甥でも何でもない!」と言われた時、寅さんは心の糸が切られたような…、信じていたものが崩れるような心境になる。心切り裂かれる言葉は時に、暴力よりも残酷なものである。実際、何気ない一言が“心にグサリ”とくる場合が少なくない。感受性の強い寅さんは「言葉の境界線」を知っているからこそ、「それを言っちゃおしまいよ」と言い続けるのだろう。 ところが今の世の中、「それを言っちゃ…」の“それ”がどの部分、何を指しているのかわからない人が多すぎる。そんな人たちはぜひ、寅さんの映画で学んでほしいものだ。言葉は人間関係の潤滑油、人生における出会いや別れもすべて、言葉によって演じられている。寅さんはわれわれに、どんなに腹が立っても絶対、口にしてはならない言葉があることを、教えようとしているのではないだろうか。 |

そろそろ桜が散り始めるころですが、山形はついで桃やさくらんぼ、りんごなどのフルー

ツの花が咲き乱れ、まさに桃源郷といったところです。私は、すべての果樹の花が好きですが、とくにピンク色した桃の花にいつも目を奪われてしまいます ウチでも4年前、面白半分で桃食った後の種を植えたところ、昨年2個も実をつけました。「桃栗3年柿8年」といいますが、そのまんまの成長でした。肥料もあげない。消毒もしない、大地の肥やしのみの味でとても温かい味がしたものです。その桃の木がかわいい花をつけはじめました。 桃の字の「兆」は”妊娠の兆し”を意味しており、 桃が「女性」や「ひな祭り」と関係があるのはこの理由かららしい…知ってました〜(笑)。 ...もっと詳しく |

2月10日、トリノ冬季五輪が開幕しました。夏の五輪と違って冬季五輪は、比較的なじみが薄いせいでしょうか、記憶はほとんど札幌からしか残っておりません。金髪に赤いコスチューム、白いスケート靴のジャネット・リン、尻餅を付いて、ニコッと笑って、演技の後は両手を合せて…かわいかったよな。

スキージャンプ70m級(現在のノーマルヒル)での日の丸飛行隊に燃えたよな。笠谷選手が1位(金)、金野選手が2位(銀)、青地選手が3位(銅)と、日本人三人揃っての表彰台には、日本国民こぞって感動に打ちひしがれたのです。ただ今回のトリノでは原田のおっちゃん、体重不足でコケちゃいましたが、牛乳1本分ですよ、何とかなら無かったのかよ「斬りぃ!」でんがな。 いよいよ今夜(明日か?)は期待の男子500mスピード競技、世界記録保持者加藤条治選手に期待が集まる。いつもニコニコ、プレッシャーに無縁の加藤ちゃはってくれるでしょう、間違いない!それにフィギアも楽しみですが、私は動体視力が弱いのでしょうか、3回転以上は3回転半も4回転も区別が付きません(笑)。 〜画像は、札幌五輪での日の丸飛行隊〜 |

先々週、和歌山へ「くろしおバウンドテニス大会」に参加した折、高知のお友達よりお土産いただきました。「土佐の酒 桂月」と「酒盗」です。

高知は、酒豪の住む処。おいしい日本酒ができるのは言うまでもなく、宴があると「飲め・飲め」と、とにかくお酒が大好きな人たちが多い…酒飲みの祭典「どろめ祭り」があるくらいですから、ハンパでありません。 日本酒は翌日に残るので、連休前の金曜日にゴチなりました。冷でいただきましたが、甘・苦のコクを感じさせる香り、栗菓子のような香りを感じで、アルコール感、甘味を強く…自分好みの酒でした。 肴は、高知ではお馴染みの珍味・酒盗、2回目の対面です。その名のとおり酒盗は、これを食べていると酒を盗んでまで飲みたくなるという由来もうなずけます。鰹の内臓を塩漬にして半年貯蔵した塩辛ですが、コクがあってついつい酒のピッチが進みます、マジでまいう〜♪瓶のほとんど空けちゃいました、でへっ。 |

copyright/osamu

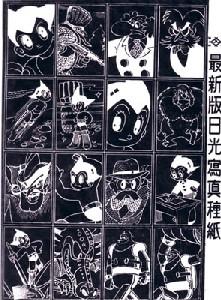

日光写真は日光による 化学変化を利用し、種紙の字や絵を感光紙に写し取る青写真の一種で、絵を反転するとあらあら不思議!あこがれのスターやヒーローの写真げ出来上がり。

日光写真は、何も写っていない印画紙に絵柄の印刷された薄い紙(種紙)をのせて光を当てると、その絵柄が紙に写しだされるというもので、仕かけは、光が当たると感光して色が濃くなる紙にある。10分くらい太陽の光に当てておかなければならなかったので、その待つ間わくわくしたものだ。

種紙と呼ばれる絵柄の印刷された紙には、人気の漫画キャラクターや時代劇、テレビの人気者などが描かれており、白い部分が光を通し黒く、黒い部分が光を遮って白く印画紙に写し出されるわけである。

おおむね50歳以上の方は子どもの頃に体験し、40代は学校の理科の実験や、学習雑誌の付録について記憶にあると思うが、これ、定着液を使用しないので、せっかく焼き付けて完成しても、 数日で消えちゃったものです。

これらなつかしいこども玩具もTVの登場とともに、ブラウン管から離れなくなったせいでしょうか

次々と姿を消していきました。